श्रीमद्भगवद् गीता- सार संक्षेप

श्रीमद्भगवद् गीता भारतीय दर्शन एवं धर्म की सर्वाधिक पढ़ी जाने वाली पुस्तक है। इसे आदि शास्त्र भी कहा जाता है। इसमें मानवीय जीवन के आध्यात्मिक उत्कर्ष के सहज-सरल सूत्र दिए गए हैं, जिनका पालन कर प्रत्येक जीवात्मा ऊर्ध्व गति में गमन करती है। श्रीमद्भगवद् गीता की इतनी समीक्षाएं, अर्थ एवं टिप्पणियां की गई हैं, जितनी शायद ही विश्व के किसी धर्म ग्रंथ की की गई हो। वस्तुतः भगवान श्री कृष्ण ने तो कोई एक श्लोक- एक बात कही, लेकिन सब टीकाकारो- ऋषियों ने अपने-अपने प्रकार से आशय ग्रहण कर, इसे समझा एवं समीक्षाएं की। कुछ प्रमुख बिंदुओं के माध्यम से हम इस ग्रंथ को समझने का प्रयत्न करेंगे।

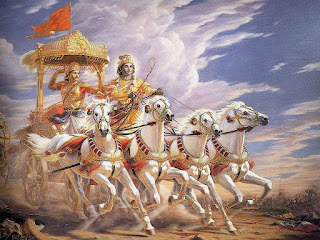

१. श्रीमद्भगवद् गीता में 18 अध्याय हैं और इसमें करीब 700 श्लोक हैं। इसमें चार पात्र है, भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, संजय एवम् धृतराष्ट्र। इसमें पांच विषय वस्तु पर चर्चा है ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म।

२. श्रीमद्भगवद्गीता प्रमुख रूप से कर्म योग की शिक्षा प्रदान करता है एवं भगवान श्री कृष्ण को योगेश्वर, योगीराज, कर्मयोगी कहा गया है। इसके अध्याय 2, 3, 4, 5 में कर्मयोग का सार पूर्ण विवरण है। इन अध्याययों को श्रीमद्भगवद्गीताका सार भी कहा जाता है।

३. इस भौतिक जगत में हर प्राणी को किसी न किसी प्रकार के कर्म में प्रवृत्त होना पड़ता है। यह कर्म ही उसे इस जगत से बांधते हैं या मुक्त करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने बंधन मुक्ति का उपाय निष्काम कर्म बताया है। कर्म है हमारे सहज कर्तव्य उसको करना, लेकिन उसके फलित की आकांक्षा न करना, फल के प्रति अनासक्ति एवं निष्काम भाव से परमात्मा की प्रसन्नता के लिए कर्म करना ही निष्काम कर्म है। अनुकंपा, लोभ, प्रतिफल की इच्छा इत्यादि से किए गए कर्म बंधन कारक है मुक्ति कारक नहीं। निष्काम कर्म को हम अनासक्ति योग भी कह सकते हैं। "समत्वं योग उच्यते" अर्थात सफलता-असफलता व सुख-दु:ख से विचलित हुए बिना कोई व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करता है, तो यही समत्व योग है। इसको हम इन पंक्तियों से भी समझ सकते है

सन्यासी* कर्म करता नहीं पर चलता रहता कर्म।

सागर की विराट छाती पर लहरों का उठना-- गिरना बन गया उसका धर्म।।

सागर* का गांभीर्य , व्यवस्था प्रबंध।।

पर सागर से लहरों का है अविच्छिन्न संबंध।

निष्काम कर्मयोगी कर्म करता रहता, पर उसे

फल की रहती नहीं चाह ।

अभिनय मात्र है उसकी सारी प्रवृतियां, कर्ता बनने की वह करता नहीं परवाह।।

जिसे अनासक्ति योग की मिल गई युक्ति।

उसका जन्म ,मरण ,जीवन - सभी बन गए

स्वयं मुक्ति।।

सन्यासी* - इसका अर्थ वे सभी जो अनासक्त है, ( गृहस्थ भी)

सागर की उपमा भगवान है एवम् लहरे हम सब जीवात्मा ।

४. श्रीमद्भगवद्गीता में आत्मा की सनातनता, अमरता, शाश्वतता के विषय में स्पष्ट घोषणा की गई है।

"न जायते म्रियते वा कदाचि- न्नायं भूत्वा भविता वा न

भूयः"

यह आत्मा किसी काल में न जन्म लेती है और न मरती है शरीर के नाश होने पर भी उसका नाश नहीं होता है क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है, जैसे मनुष्य "जीर्णानि वासांसि" जीर्ण -शीर्ण पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही जब शरीर संस्कार शिथिल होते हैं तो शरीर छूट जाता है। आत्मा नया शरीर धारण करती है।

"जीवन एक अनंत प्रवाह है ,रुक कर आगे बढ़ता जाता।

अनंत यात्रा के चरण रुके कब, मंजिल पर वह चढ़ता जाता।। अपने बने जो इस जीवन में, अनंत प्रवाह में वे होते लीन।

पर जिस ने पा लिया इस प्रवाह से किनारा , वही हो गया अजर, अमर शांत, स्वाधीन।।

५. वर्ण व्यवस्था के बारे में प्रचलित रूढ़ियों एवं अंधविश्वासो

ने भारतीय समाज एवं सनातन धर्म को बहुत नुकसान पहुंचाया है। श्रीमद्भगवद्गीता मे जाति आधारित वर्ण व्यवस्था को पूरी तरह नकारा है। यथार्थ गीता में स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी इस की व्याख्या करते हुए बताते है, "भगवान ने साधकों की स्वभाव क्षमता अनुसार चार श्रेणियों में बांटा है, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण। साधना की प्रारंभिक अवस्था में प्रत्येक साधक शूद्र अर्थात अल्पज्ञ है, इस स्थिति से सद्गुणों का विकास कर वैश्य की श्रेणी में आता है। आत्मिक संपत्ति ही स्थिर संपत्ति है, वह संग्रह और गोपालन अर्थात इंद्रियों की सुरक्षा करने में सक्षम हो जाता है । काम क्रोध इत्यादि से इंद्रियों की हिंसा होती है तथा विवेक वैराग्य से इसकी सुरक्षा होती है। क्रमशः उन्नति करते करते साधक अंतः करण में तीनों गुणों की काटने की क्षमता अर्थात क्षत्रियत्व पा जाता है। इसी स्तर पर प्रकृति और उनके विकारों को नाश करने की क्षमता जाती है, क्रमशः साधना करके साधक ब्राह्मणत्व की श्रेणी में बदल जाता है।"

चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः, भगवान कहते हैं चार वर्णों की सृष्टि मैंने की है, गुणों के माध्यम से कर्म को चार भागों में बांटा है। गुण परिवर्तनशील है, साधना की उचित प्रक्रिया द्वारा इनको ऊर्ध्व गति की ओर ले जाया जा सकता है। श्रीमद्भगवद्गीता में वर्ण संबंधी प्रश्न दूसरे अध्याय से आरंभ होकर १८वे अध्याय तक पूर्ण होते हैं।

६. श्रेयान्स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात्।

स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः।।

गीता में स्वधर्म की अद्भुत व्याख्या की है । स्वधर्म का अर्थ है, व्यक्ति का अपना स्वभाव, कर्तव्य, कार्य क्षमता। प्रत्येक व्यक्ति अपने- अपने कर्तव्य का, धर्म का, निष्ठा पूर्वक पालन करें तो स्वयं का एवं समाज का कल्याण निश्चित है। निज गुणों को छोड़कर दूसरे की नकल, देखा- देखी करने से न तो स्वयं का कल्याण होगा, नहीं समाज का। स्वधर्म को इन पंक्तियों के माध्यम से समझ सकते हैं,

धर्म का सीधा सरल अर्थ है, व्यक्ति का अपना स्वभाव। जिसमें जागृत होकर, ऊर्ध्व मुखी बनता चेतना का बहाव ।।निजता को विस्मृत कर, पराए में जो खो देता अपना मूल्य। निजता छोड़ी, कि खो जाती आत्मा अमूल्य ।।

हम स्वयं को मुखरित कर, अपने मार्ग से ही पा सकते मंजिल।

अपनी रुचि के

अनुकरण में ही, हो सकते सफल।।

हर सरिता बहकर सागर

में जाती मिल।

दूसरे में मिलने की

आकांक्षा में, वह समाप्त होती विफल।।

अतः तुमने कहा,

स्वधर्म पालन करते जो

जाता मर।

पर- धर्म में जीने

से, है यह श्रेयस्कर।।

निजता में मरने पर, स्वयं सिद्धि का खुलता द्वार।

परायेपन में जीने

से, जीवन ऊर्जा हो जाती

बेकार।।

एक में है मृत्यु

प्रामाणिक, दूसरे में है

जीवन उधार।

स्वपथ पर जीने-मरने

से होता बेड़ा पार।।

७. गीता में ज्ञान मार्ग तथा भक्ति मार्ग की विशद विवेचना हैं। दोनों ही मार्ग की मंजिल एक है, परम परमात्मा में स्वयं का विलीनीकरण। कर्म दोनों ही मार्ग में करने पड़ते हैं।

ज्ञानमार्गी साधक अपनी क्षमता-शक्ति समझकर, अपने पर निर्भर रह कर कर्म करता है। इस मार्ग का साधक जानता है कि आज मेरी यह स्थिति है, आगे इस भूमिका में प्राप्त होकर, अंत: फिर परम तत्व को प्राप्त हो जाऊंगा। साधक अपनी स्थिति का ज्ञान रखकर साधना करता है, अतः इसे ज्ञान मार्ग कहां जाता है।

भक्ति मार्ग पर चलने वाला, समर्पण के साथ उसी कर्म में प्रवृत्त होता है, लेकिन लाभ-हानि, फल, यश-अपयश का निर्णय अपने इष्ट पर छोड़ देता है। निष्काम कर्म योगी अपने इष्ट पर आश्रित होकर कर्म करता है। यही निष्काम कर्म योग भक्ति मार्ग है

वस्तुत: दोनों मार्ग की क्रियाएं एक हैं, कामनाओं का त्याग दोनों मार्ग में करते हैं, परिणाम भी दोनों मार्ग में एक ही है ,केवल कर्म करने का दृष्टिकोण अलग- अलग है।

८. भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण प्रकृति से उत्पन्न यह तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को इस शरीर से बांधते हैं। सतोगुण निर्मल होने के कारण जीवात्मा को सुख और ज्ञान की आसक्ति से शरीर को बांधता है। रजोगुण राग का स्वरूप है जो आत्मा को शरीर से कर्म और उसके फल की आसक्ति से बांधता है। तमोगुण अज्ञान-प्रमाद-मोह से आत्मा को शरीर से बांधता है।यह तीनों ही गुण बंधक कारक है। इन तीनों गुणों से परे जाकर वीतरागता कि स्थिति में जीवात्मा परमधाम को प्राप्त करती है। गुणातीत या वितराग कौन है? जो मान-अपमान में सम है, मित्र-शत्रु में सम है, निरंतर आत्म भाव में स्थित है, सुख- दुख में सम है, जिसके लिए मिट्टी-स्वर्ण एक समान है, निंदा-स्तुति में सम है।

९. भगवान श्री कृष्ण ने इसी प्रकार आहार, दान एवं तप को भी तीन भागों में बांटा है, सात्विक, राजस और तामस।

आयु, बुद्धि, आरोग्य एवं आत्मिक शांति वाले भोज्य पदार्थ

सात्विक है, जो कि साधक को

करने चाहिए।

कड़वे-खट्टे-अधिक नमकीन, तीखे एवम् अत्यंत गरम आहर राजसी पुरुष को प्रिय होते हैं।

गतरसं (रस रहित, बासी)

आहार तामस पुरुष को प्रिय होते हैं।

यह स्पष्ट है कि कोई पदार्थ सात्विक, राजसिक या तामसिक नहीं होता। उसका प्रयोग एवं देश-काल, प्रकृति उसे इस श्रेणी में लाती है। भगवान ने कहा है कि "युक्ताहार विहारस्य" जो आहार भजन में सहायक है, वही आहार ग्रहण करना चाहिए।

निष्काम भाव से, मन की प्रसन्नता, ईष्ट के अतिरिक्त अन्य विषयों का स्मरण न हो, ऐसा तप सात्विक। दम्भाचरण एवं फल के उद्देश्य से किया गया तप राजस् एवं अज्ञान, श्रद्धा रहित, बदले की भावना से किया गया तप तामस है।

जो दान स्थान, भाव, काल एवं सत् पात्र को, बदले में उपकार की भावना से रहित होकर दिया जाए वह सात्विक या वास्तविक दान है।

जो दान, क्लेश पूर्वक, प्रति उपकार की भावना (मै दान दूंगा तो मुझे यह फल मिलेगा) या फल को उद्देश्य बनाकर दिया जाए वह दान राजस् है।

बिना सत्कार, अयोग्य पात्र, अनाधिकारियों को दिया गया दान तापस है।

जो देह -गेह के महत्व को त्याग कर ,अपना सम्पूर्ण समर्पण, वासनाओं से हटाकर मन का ईष्ट के प्रति पूर्ण श्रद्धामय होना यानी कि संपूर्ण रूप से परमात्मा को समर्पित हो जाना सर्वोत्कृष्ट दान है।

१० श्रीमद् भगवद्गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट घोषणा की "सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो

मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च।

वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो

वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्।।

इसका अर्थ है "मैं सम्पूर्ण प्राणियों के हृदयमें स्थित हूँ। मेरे से ही स्मृति, ज्ञान और संशय आदि दोषों का नाश होता है। सम्पूर्ण वेदों के द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ। वेदों के तत्त्व का निर्णय करनेवाला और वेदों को जाननेवाला भी मैं ही हूँ" इसी से भारतीय दर्शन में अहं ब्रह्मास्मि का महा वाक्य आया। हम सब परमात्मा के अंश है, वे हमारे भीतर ही विराजमान हैं। भगवान ने बताया कि "असत् वस्तु का अस्तित्व नहीं है और सत् वस्तुओ का कभी अभाव नहीं है।"

श्रीमद् भगवद्गीता को आदि शास्त्र कहा जाता है। वस्तुतः यह ऐसा ग्रंथ है जिसमें साधक, गृहस्थ सबके लिए आध्यात्मिक-सामाजिक उन्नति के सहज, सरल सूत्र हैं। अन्य धर्म दर्शन जैसे कि जैन, बौद्ध, इस्लाम, ईसाई धर्म के सिद्धांतो एवं गीता के ज्ञान में अद्भुत साम्य है। इन का तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो एक ऐसा नवनीत निकलेगा, जो संप्रदाय, धर्म, जाति की समस्याओं को हल कर देगा। हम सभी के ह्रदय में सत् गुणों का विकास हो एवम् श्रीमद् भगवद्गीता को जीवन आचरण में प्रायोगिक रूप में ग्रहण करे, इसी भावना के साथ!

जिनेंद्र कुमार कोठारी

अंकलेश्वर

०३.०८.२१.

संदर्भ ग्रंथ

१. श्री मद्भागवत गीता यथा रूप - श्री श्री मद् ए. सी. भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद

२. यथार्थ गीता - स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी

३. कर्मयोगी कृष्ण - धर्मयोगी महावीर - श्री सोहनराज कोठारी

तथ्य का वर्णन उपयुक्त है।

ReplyDeleteसमझाने के तरीक़े अलग अलग होगें ही । सब अपनी अपनी समझ के अनुसार ही टीका करेंगे।परन्तु यदि विवेक पूर्वक विचार करें तो तथ्य एक ही निकलेगा ।

तुलसीदास जी की याद आती है ।

हरि अनंत हरि कथा अनंता

कहहीं सुनही बहु विधि सब संता ।

Kulbanhu ji sharma throgh whatsapp

मेरे पास आदरणीय जज साहब द्वारा लिखित "कर्म योगी श्री कृष्ण धर्मयोगी महावीर" पुस्तक है मैंने पढ़ी है बहुत पहले। काव्य रुप में अच्छी पुस्तक है।

ReplyDeletepremlat ji nahar ankleshwar through whatsapp

👌👌👍👍

ReplyDeletedr s.l.jain mumbai through whatsapp

शानदार।

ReplyDeleteशानदार।

ReplyDeleteगीता जैसे महान ग्रंथ पर संक्षिप्त में लिखना और सरस , सार पूर्ण लिखना यह वास्तव में चिंतन के महासागर से दुर्लभ मोतियों को निकालने की तरह है।।

ReplyDeleteआप स्वयं गहरे विचारक एवम् अध्ययन शील है , मुझे प्रसन्नता है कि कम शब्दों में कर्म , अनासक्ति , भक्ति , आहार आदि विषयों पर सरल प्रस्तुति इस लेख के माध्यम से आपने की है। पाठकों के लिए काफी उपयोगी जानकारी है।

अभिनन्दन

एवम्

भविष्य के लिए शुभ कामनाएं

Narendra jain Ahm. through whats app

Congratulations….,.we request Kothariji to give us motivation by Geeta gyan … when ever he finds time….it will make our life more meaningful and beautiful

ReplyDeleteNidhi vijay parikh from USA through whatsapp

congratulations 🌹 always want to do something new .. 🌹Nice article written on Bhagvat Gita.. 🌹. Jinendra ji has special skills in writing..

ReplyDeleteSnehal tralsawala , Bharuch through whatsapp

बहुत अच्छे।

ReplyDeleteProf.Srikant Wagh SRICT , through whatsapp

Congratulations now be my teacher and teach me Gita

ReplyDeletePDG Mayur Vyas , Anand on FB

Very good article

ReplyDeleteKartik shah on FB

Excellent,Love to read this type of articles

ReplyDeleteRajesh shah , Ankleshwar through whatsapp

जय जिनेंद्र आपका भेजा हुआ व्हाट्सएप पर गीता मे स्वधर्म की व्याख्या का लेख पढा विचारों से अवगत हुए तिलक का गीता रहस्य विनोवा का गीता प्रवचन महात्मा गांधी का गीता प्रबोध अरविंद घोष का गीता प्रबंध हरियाणा के भिवानी में आचार्य महाप्रज्ञ जी ने गीता पर बहुत अच्छे व्याख्यान दिए थे जो मुझे स्मरण हो आया आप जैसे लोगों का चिंतन आने से और पढ़ने पर मेरे जैसे कार्यकर्ता का आत्मबल बढ़ता है और शकुन मिलती है गुरुदेव के आशीर्वाद से आप स्वस्थ और सानंद होगे जय जिनेंद्र

ReplyDeleteसतीश शांडिल्य, फतेहपुर शेखावटी